神経画像・神経生理

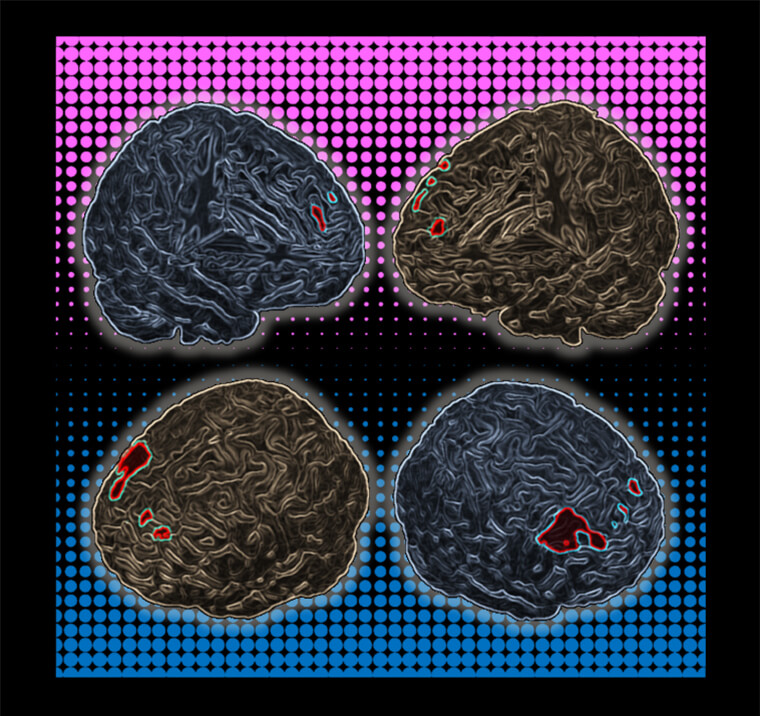

神経画像・神経生理グループでは、MRI、NIRS(光トポグラフィ)、脳波を用いて、精神疾患の脳機能および脳形態の異常を解明する研究をしています。

MRIは主にVBMやFreeSurferといった解析プログラムを用いて精神疾患と健常者の脳形態や構造の違いを比較する研究を行っています。脳神経内科、放射線科との共同研究で、神経疾患と精神疾患の病態の異同について脳形態研究を行っています。また、順天堂大学との共同研究で、双極性障害の遺伝子解析と脳形態・脳機能の関連研究を行っています。

NIRSは、山口大学との共同研究で気分障害の自殺関連事象と情動刺激課題による前頭葉機能との関連や、名古屋大学との共同研究で自動車運転能力との脳機能の関連等について研究しています。

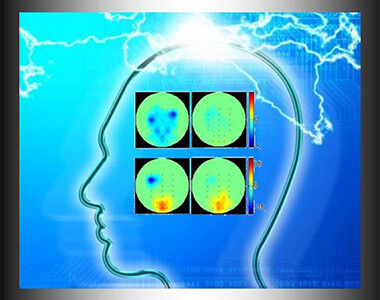

脳波では、課題遂行中の脳波発振活動を定量分析することにより脳の機能的変化を研究してきました。現在は、認知課題遂行中のα帯域律動の事象関連変動を解析することで注意の方向性に関連した脳機能の違いをとらえ、注意欠如・多動症(ADHD)等の精神疾患の脳機能を解明すべく研究を進めています。健常群での検討を終えADHD群での検討へと進んでおり、将来的にこの研究でとらえた生理学的現象が、診断・治療的バイオマーカーとなることを目指しています。

てんかん

てんかんグループでは、大阪大学大学院工学研究科との共同研究により、「動画像を用いたてんかん発作検知デバイス」の開発に取り組んでいます。てんかん発作はいつどこでおきるか全くわかりません。もし自宅にいて、ひとりで寝ているときに発作があったら、患者さんは自分で気づくことができませんし、家族も気づかないことがあります。そんなとき、カメラの映像から自動的に発作を検知することができれば、家族や支援者に知らせることが出来ますし、遡り録画による動画を外来主治医に見せることもできます。

私達はすでに、強直間代発作(いわゆる全身けいれん)の検知アルゴリズムの作成に成功し、特許を取得しました(特許6956962号「てんかん発作検出装置及びてんかん発作検出プログラム」)。てんかん発作にはその他にも様々な発作型がありますので、それらの検知アルゴリズムの開発にも取り組んでいます。

また、実際に自宅で使えるデバイスの作成にも取り組んでいます。

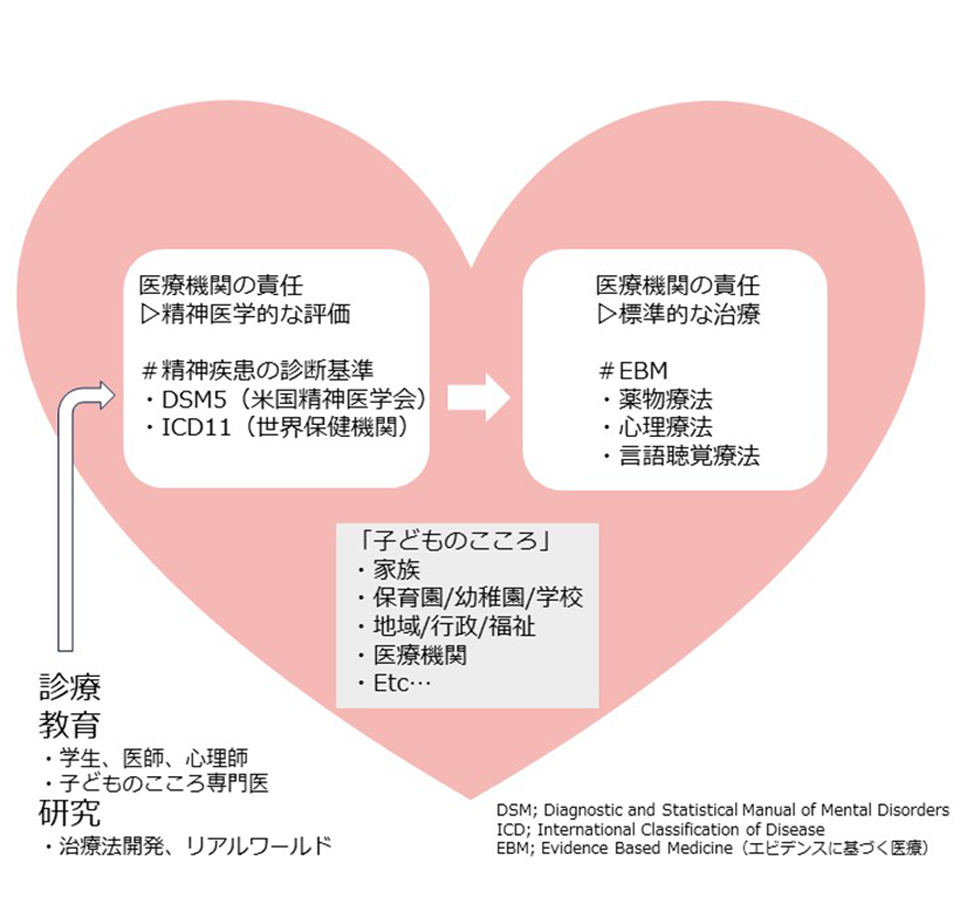

小児精神疾患

患者さんの実利に沿った科学的な貢献ができるよう、研究計画を進めています。研究手法は大きく分けて以下の2通りに分類されます。

1つは新しい心理療法の開発です。標準的な心理療法を実際の診療の中で繰り返し実施することで、その技法の限界や弱点に気づくのですが、そのような経験を既存のエビデンスと照らし合わせて、合理的な改善点を付加した技法を開発しています。現在は新規に開発した心理療法の有用性と実現可能性の検討を行っている段階ですが、今後は対照群を置いた探索的な有効性の評価、多施設での効果検証と段階的に研究を進める方針としています。

もう1つは、診療録を用いた網羅的な後方視的観察研究です。当科小児精神部門ではエビデンスに基づいた標準的な診療を提供していますが、統制された研究環境ではないリアルワールドで、標準的な診療がどの程度の有用性と実現可能性をもつものか、10年程度のスパンで定量的に評価できるように研究計画を立案しています。

いずれにせよ、膨大な臨床経験に裏打ちされた戦略的な臨床研究を行うことで、研究主体の機関と差別化を図り、臨床主体の医科大学でしかできない小児精神医学への貢献(結果として患者さんの利益になることが前提ですが)を果たしたいと考えています。

老年期精神疾患

現在当院においては、脳神経内科・脳卒中内科、他関係機関と協力して、先進医療家族性アルツハイマー病遺伝子診断をおこなっております。この研究はアルツハイマー病が疑われる患者さんで、両親、兄弟姉妹、親戚などにおいてアルツハイマー病の方が複数いらっしゃる方を対象としております。

当科は、精神科救急をおこなっているため、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などを中心とした認知症疾患の行動心理症状BPSD(抑うつ、幻覚・妄想、興奮など)のため入院が必要な症例や、身体疾患や発達障害との関係や鑑別が必要な老年期の患者さんの受診される割合も高いです。本邦においては高齢化率がさらに予想されるため、幅広い臨床症例をもとに、老年期精神医学に対しても医科大学の特徴を生かした臨床研究を検討していきたいと思います。